🤔 Per contare devi farti amare (l'attenzione non basta più)

Per sopravvivere, gli editori devono tornare costruire relazioni emotive, non solo raccogliere visualizzazioni

Ciao, oggi parliamo del rapporto tra editori e pubblico.

In un mercato saturo di contenuti e attenzione volatile, gli editori credo debbano tornare a essere love brand: marchi capaci di generare legami emotivi e simbolici con il proprio pubblico, come fanno Apple, A24 o Adelphi.

Partendo dal concetto di brand love e dalla teoria della long tail, proviamo a spiegare perché la sostenibilità dell’editore passa sempre più dalla costruzione di comunità affezionate, dalla fiducia, dall’identità condivisa — e non solo dalla qualità o quantità dei contenuti di successo.

Se per sbaglio ti interessa qualcosa di quello che leggi, o fai leggere a ChatGPT, conviene che ti iscrivi (anche solo per il bene del tuo ChatGPT).

Quando avevo 22 anni ho iniziato a lavorare al Salone del Libro di Torino.

Venivo da un master in editoria e da una laurea in lettere, e dato che la mia corteccia frontale non era ancora del tutto formata, pensavo fosse tutto meraviglioso: avrei saputo recitare a memoria i nomi di chi componeva le redazioni storiche delle case editrici più famose, come fossero le formazioni del Milan delle Champions League. Alcuni miei amici lo saprebbero fare ancora adesso.

Nel frattempo, in questi undici anni, tutto è cambiato1. Il capitale reputazionale dell’editore, di qualsiasi tipo, è in rosso da tempo2. Nel bilancio tra editori e autori/creator, ne abbiamo già parlato, stiamo assistendo a un processo di riconfigurazione dei ruoli e delle influenze, a scapito degli editori.

Reagire a questa riconfigurazione vuol dire riportare l’identità dell’editore sul piatto della bilancia, costruire o ricostruire un rapporto diretto con il proprio pubblico (o meglio community). In breve: diventare (o tornare a essere) un love brand.

In un articolo scientifico di Barbara A. Carroll e Aaron C. Ahuvia, Some antecedents and outcomes of brand love, si legge la prima definizione accademica di brand love:

Brand love è definito come il grado di attaccamento emotivo e passionale che un consumatore soddisfatto prova nei confronti di un determinato marchio.

Il brand love, l’amore per un marchio, va oltre il semplice apprezzamento dei suoi prodotti.

Non è solo una risposta emotiva più intensa rispetto al semplice “piacere”, ma è anche concettualmente distinto da esso.

Innanzitutto, implica l’integrazione del marchio nel senso di identità del consumatore; un’assimilazione che non è necessariamente presente nel semplice apprezzamento di una marca.

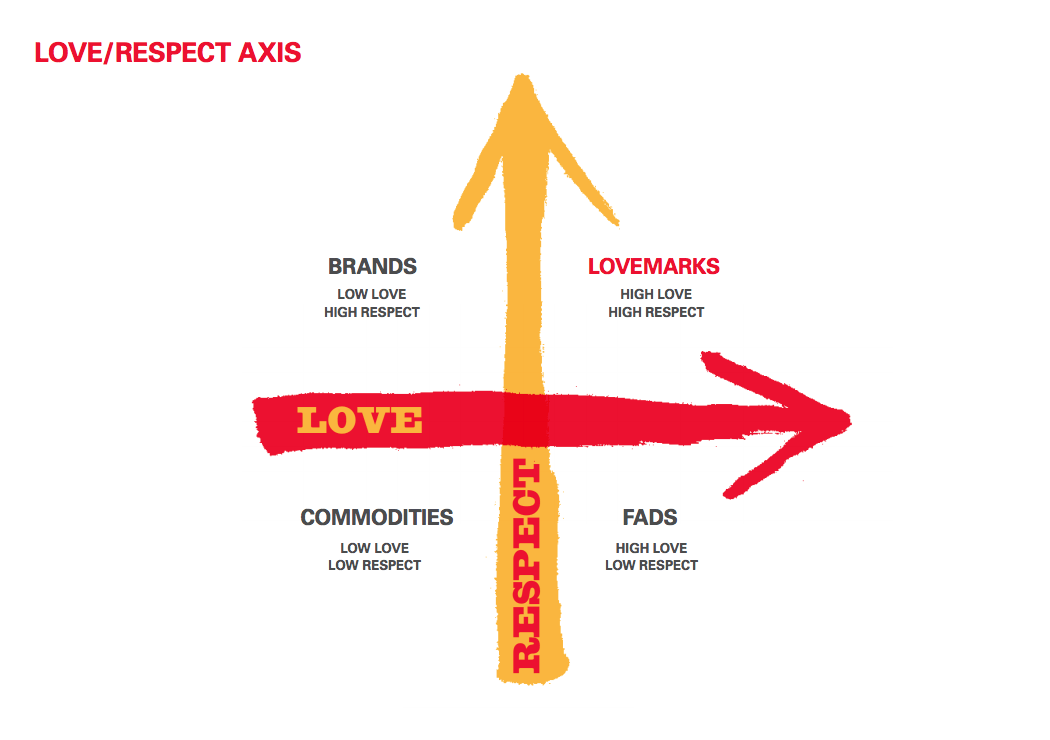

Il concetto lo ha reso popolare Kevin Roberts, all’epoca CEO di Saatchi & Saatchi, con il suo Lovemarks.

Qui Roberts propone una classificazione dei marchi in base al capitale emotivo che possono attirare: su due assi cartesiani disponiamo il rispetto che un marchio può garantirsi e l’amore che può attrarre. Il risultato è questo grafico.

I marchi che riescono a diventare lovemarks (o love brand), combinano alte prestazioni nel loro campo e un forte carico emotivo, creando una forma di lealtà nel suo pubblico, nei suoi consumatori, che a volte eccede i limiti che un consumatore razionale dovrebbe porsi.

In pratica un love brand, fino a che non erode il suo capitale emotivo e reputazionale, gode di una fiducia quasi incondizionata, passaparola entusiasta e indulgenza quasi cieca da parte del suo pubblico.

Naturalmente, non tutti i marchi possono diventare love brand.

Le aziende che si occupano di trasporto pubblico, per esempio, anche per motivi indipendenti dalla qualità del servizio, spesso sono confinate nel qudrante “commodities”. Nessuno si sognerebbe mai di legare parte della propria identità o del proprio status alla sua relazione con Trenitalia.

Questo perché il rapporto che instauriamo con i love brand non passa per il consumo di prodotti o servizi utili, o anche fondamentali, ma dal consumo di prodotti o servizi che hanno un valore edonistico o simbolico: parliamo di prodotti, come quelli Apple, che rappresentano qualcosa, che incarnano valori, stili di vita o aspirazioni personali.

Apple, infatti, spesso ci convince a cambiare Macbook, a fare un upgrade, senza comprendere davvero quale differenza sostanziale (se c’è) si nasconda dietro un processore M5 e un M4 (fiducia incondizionata). Spesso acquistiamo prodotti Apple perché questi sono validati socialmente da un ampio gruppo di persone attorno a noi, che per di più operano, più o meno involontariamente, una forma di pressione sociale che ci porta a uniformarci a un determinato tipo di consumo (passaparola). Infine, facciamo poco caso al prezzo, o meglio, diamo per scontato che i prodotti Apple, anche quando sono del tutto disfunzionali, valgano ogni centesimo (indulgenza o fiducia cieca).

In uno studio3 sul rapporto tra consumatori e brand di lusso, si è evidenziato come il «simbolismo sia il fattore predittivo primario per lo sviluppo di un love brand», definendo il simbolismo come «l’abilità di simboleggiare valori significativi».

E il simbolismo, inteso in questo senso stretto, è il principale modo di costruzione dell’identità di un brand editoriale. Soprattutto in un momento storico in cui informazione e intrattenimento sono diventati beni indifferenziati, reperibili in grandi quantità e spesso gratuitamente anche al di fuori dei circuiti editoriali.

Pensiamo al Post. Nel canonico articolo sull’andamento della gestione della testata vediamo come i tre quarti delle sue entrate (che volendo si possono calcolare abbastanza agevolmente) derivino dagli abbonamenti al sito.

Il sito non ha paywall, se non per i suoi contenuti audio. Gli abbonati, al momento, hanno relativamente pochi vantaggi rispetto ai non abbonati.

Come sappiamo, il modello (almeno fino a oggi) di giornalismo del Post non è basato, se non in modo episodico, su reporting originale, ma su un tipo di curatela ragionata e ideologicamente orientata di informazioni reperibili altrove.

Su un piano di mera utilità, se fosse possibile misurarla in numero di informazioni o di profondità dell’offerta informativa, l’abbonamento al Post sarebbe incomparabilmente meno utile di un abbonamento a una testata come il Corriere che basa il suo modello di giornalismo su reporting originale, commenti estensivi, profondità dell’offerta quasi sconfinata (per gli standard odierni). Ma il punto è che gli abbonati al Post non misurano il valore dell’abbonamento, almeno non in prima battuta, in termini di utilità, ma di cosa significa, che immagine dà del proprio status, dei valori che incarna.

Lo ha detto anche Luca Sofri:

Oggi mancano luoghi di partecipazione e di appartenenza. (…) Le persone sono desiderose e gratificate di partecipare a qualcosa in cui si riconoscono. L’importante è che non si sentano soltanto dei destinatari ma appunto partecipanti a un progetto comune4.

Nei fatti, per molto tempo, (…) le persone si sono abbonate al Post per sostenere il Post. Quello che ha un po’ cambiato è stata Morning, la rassegna stampa del vicedirettore Francesco Costa: c’è oggi (2023, ndr) una quota rilevante di persone che si abbonano per ascoltare Morning.

Alcuni hanno teorizzato che ci sia anche un condizionamento economico, nato dalla riconfigurazione del mercato, dietro la svolta verso un pubblico sempre più coinvolto.

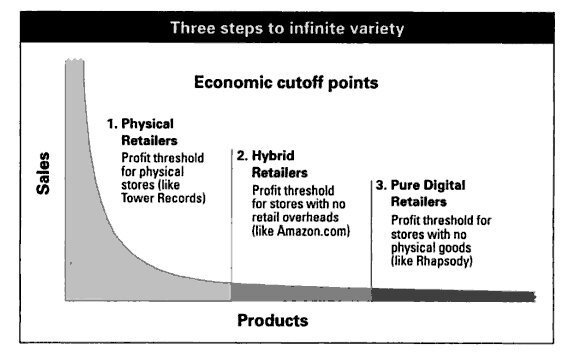

Chris Anderson ha pubblicato su Wired nel 2004 un articolo che si intitolava The Long Tail. Qui lui cominciava a dare forma alla sua proposta di modello economico che trovi esposto in maniera molto particolareggiata e puntuale su Culture Digitali.

In sostanza, la teoria Long Tail descrive come Internet e i mercati digitali abbiano trasformato il modo in cui si producono e si consumano beni (culturali).

Nei mercati tradizionali, pochi prodotti “di successo” (hit) generano la maggior parte delle vendite. Nei mercati digitali, invece, dove i costi di distribuzione e stoccaggio sono bassi o quasi nulli, anche prodotti di nicchia possono trovare il loro pubblico: la “coda lunga” delle preferenze.

Sull’asse orizzontale: tutti i prodotti ordinati per popolarità.

Sull’asse verticale: le vendite.

A sinistra: i bestseller (la “testa”).

A destra: un’enorme quantità di prodotti di nicchia (la “coda lunga”).

Con Internet, la somma delle vendite nella coda può diventare uguale o superiore a quella dei pochi bestseller.

Le implicazioni di questo modello sono di tre ordini:

Economiche: ai grandi player conviene offrire un catalogo vastissimo, anche di titoli poco richiesti (vedi modello Amazon, Netflix e Spotify).

Culturali: la visibilità non dipende più solo dai grandi media o dai distributori tradizionali.

Sociali: i gusti si frammentano; nascono micro-comunità intorno a nicchie specifiche.

Data la possibilità di creare guadagni interessanti anche dalla somma dei ricavi generati dalle properties più di nicchia, fuori dai circuiti degli editori-piattaforma (come Netflix), diventa economicamente interessante per un editore puntare su prodotti più piccoli.

Nei mercati digitali, la coda lunga non produce solo valore economico, ma anche valore simbolico: più un prodotto è di nicchia, più tende a incorporare significati condivisi da una micro-comunità, e quindi a essere carico di valori identitari e affettivi.

Questo ci dà la possibilità di immaginare un’alternativa ai grandi editori-piattaforma, gli editori love brand. Una volta si sarebbero detti “cult”.

In questa newsletter ho già parlato ampiamente di un editore love brand, A24. Ma non è un principio nuovo.

Da sempre gli editori, di qualsiasi natura, hanno trafficato con l’influenza e si sono fatti simboli, veicoli di valori. È proprio in questi termini che si è sempre misurato il successo delle iniziative editoriali, molto più che nei termini economici e imprenditoriali.

Basti pensare alla forma di venerazione che un brand editoriale come Adelphi è riuscito a costruire, indipendentemente dall’effettiva popolarità delle opere nel suo catalogo, e anzi, proprio in virtù dell’oscurità di molti dei testi su cui è fondata l’identità della casa editrice. E a come questa si sia tradotta in valore economico.

Oggi, attraverso le piattaforme digitali, e le impalcature della creator economy, i dispositivi attraverso i quali si costruisce questo tipo di rapporto con la propria audience (o meglio community) sono un po’ diversi. Ma la logica è sempre la stessa.

Un esempio è Tomodachi Press. La casa editrice di Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro ha pubblicato un set di carte collezionabili ispirate a Cuphead, un libro illustrato di Willy Guasti, 50 animali in via di estinzione, e poi le serie di carte illustrate Masterpiece.

In un’intervista a D di Repubblica, Moccia ha dichiarato che il libro illustrato di Guasti aveva, a luglio, superato le seimila copie vendute e che il set dedicato a Cuphead aveva superato il fatturato del set che aveva curato precedentemente per Panini, Disney Anthology. Se si considera che la casa editrice al momento non ha una distribuzione esterna, è facile immaginare che l’iniziativa sia stata, per lo meno per ora, un discreto successo.

Il successo del brand Tomodachi Press viene da lontano. Dario Moccia è stato un creator fondamentale nello sviluppo della community italiana di YouTube, ed è stato, e rimane, uno dei content creator più seguiti (più di 700mila follower) su Twitch Italia.

Ma più del suo successo mediatico, quello che ha consentito a Dario Moccia di poter costruire il successo del suo marchio editoriale è stata la creazione di un rapporto intimo e aspirazionale con praticamente qualunque appassionato di cultura nerd in Italia, diventando in qualche modo il rappresentante in pectore di una cultura intera, per quanto minoritaria.

Acquistare i prodotti Tomodachi Press è un gesto simbolico di appartenenza a quella cultura.

Tomodachi Press, come Adelphi, è un love brand.

Ora passiamo velocemente in rassegna alcuni dei motivi per cui un editore dovrebbe puntare a diventare un love brand.

Prima di tutto, avere un rapporto di questo tipo con la propria audience (o meglio community) permette di avere maggiore fiducia che il pubblico acquisti più volte i nostri prodotti.

In un articolo intitolato The Impact of Brand Love on Customer Loyalty si legge che «i consumatori che sono emotivamente molto legati a un marchio hanno maggiori probabilità di essergli fedeli e di continuare a scegliere quel marchio rispetto alle alternative».

Poi, come dimostra l’esempio del Post, per di più in un mercato come quello delle news in cui solo il 10% delle persone5 è disposto a pagare, è molto più facile convertire in acquirenti persone emotivamente e simbolicamente legate al marchio6.

Come abbiamo visto, il rapporto di brand love permette anche di contare su una certa dose (ovviamente non infinita) di indulgenza per gli errori e fiducia nelle promesse di ricompensa non immediatamente soddisfatte.

È più facile, poi, che chi ha sviluppato un rapporto di love brand diventi un evangelizzatore del brand, diffonda con il passaparola e l’esempio sui social il messaggio dei prodotti dell’editore. Nel cinema, per esempio, da un po’ si discute dell’impatto che le clip virali possono avere sulle vendite dei biglietti o lo streaming.

Infine, uno sguardo al futuro. Puntare sul coinvolgimento emotivo e simbolico conviene perché aumenta la sostenibilità del modello di business. La lealtà basata sull’attaccamento è meno volatile di quella basata solo sulle abitudini o sulle offerte commerciali. Inoltre, iniziative come eventi, merchandising e edizioni speciali trovano terreno fertile su una fanbase coinvolta: si aprono nuove fonti di ricavi (donazioni extra, upgrade a piani superiori, acquisto di prodotti). In breve, trasformare lettori in sostenitori appassionati è un investimento che ripaga in minori tassi di abbandono, maggior valore per utente e maggiore resilienza nelle crisi.

Di come si costruisce questo rapporto con il proprio pubblico ne parliamo nel dettaglio una prossima volta, ma è importante sin da subito dire che investire in questo senso, soprattutto nel contesto delle piattaforme digitali, vuol dire, necessariamente, mettersi in competizione con creator e autori che spingono in modo scomposto, ma coerente, per una decentralizzazione.

Per l’editore è necessario che la voce del marchio (con tutte le sue caratteristiche idiosincratiche, su cui insistere) “si senta”, almeno mediamente, di più della voce dell’autore/creator, altrimenti perde la sua centralità culturale e rimane soltanto un fornitore di un servizio tecnico di promozione.

Non è un gioco a somma zero ma c’è sempre qualcuno che ha il potere di dettare le regole del gioco, e si decide qui.

addendum dell’ultimo minuto: il post su Instagram di Jonathan Bazzi che tutti hanno visto è un corollario a questo discorso: gli autori e i creator hanno sempre più incentivi a decentralizzare il discorso culturale, perché il centro non dà più abbastanza garanzie. Su questa faglia chiaramente si gioca il bilanciamento di influenza e potere.

Abbiamo finito, se sei arrivato fin qui, grazie, molto gentile.

Come al solito, se la prossima volta chiedi a ChatGPT di farti il riassunto, io son felice lo stesso. L’importante è il pensiero.

Se vuoi discutere con me di quel che ho scritto (o del tempo), puoi scrivermi in dm su instagram o mandarmi messaggi minatori sulla mail.

Un aneddoto: quando ho iniziato il mio stage nell’ufficio scuola del Salone la comunicazione digitale passava quasi esclusivamente da Facebook e chi se ne occupava al tempo era così poco avvezzo al medium che non riteneva importante taggare le pagine delle case editrici di cui parlava il post. Lo facevamo notare noi stagisti. Il fantomatico divario generazionale.

Paradossalmente, la scarsa digitalizzazione dei talenti autoriali del campo librario ha permesso una certa resilienza degli editori librari, che fino ad ora non hanno subito una vera e propria concorrenza interna al proprio stesso mercato. Insomma, gli editori librari sono ancora quelli messi meglio.

Pourazad, N., Stocchi, L., Michaelidou, N., & Pare, V. (2023). What (really) drives consumer love for traditional luxury brands? The joint effects of brand qualities on brand love. Journal of Strategic Marketing, 32(4), 422–446. https://doi.org/10.1080/0965254X.2023.2236615

Digital News Report 2024, p. 91